外国报纸对晚清社会的影响|利来体育官网入口

19世纪初,在清政府依旧实行专制统治且有诸多限禁的情况下,第一批基督教(新教)传教士来华办报★★,由此揭开了中国近代报业的序幕。自那时起,不断有外国人远道来华办报(战争后他们更是以征服者的姿态大举抢滩),至19世纪末,逐渐形成以英美报刊为主干,以香港、澳门、上海为基地,辐射广州、汕头★、福州、厦门、台湾、宁波、烟台★★、天津、北京★★★、九江★★★、汉口等大城市的在华外报网络,出现了一大批由外国传教士和商人主办的★★★、影响深远的中外文报刊,如《蜜蜂华报》(中国境内的第一份外报)、《中国丛报》、《得臣报》★、《孖刺报》★★★、《香港电讯报》★、《华北捷报》、《字林西报》、《文汇报》、《晋源报》★★、《京津》、《香港华字日报》★★★、《香港中外新报》、《中国教会新报》、《万国公报》、《申报》★★、《字林沪报》、《新闻报》等★★★。

⒁ 白寿彝主编★★★:《中国通史纲要》,上海人民出版社,1980年版★★★,第382页★★★。

传统的旧式士大夫的价值取向★★,概言之★★,即所谓“始乎诵经,终乎读礼;始乎为士★★★,终乎为圣人”★★。⑾也就是说,旧式中国知识分子的最高政治理想★★★,是由士而仕,充当帝师王左。为此,他们毕生奔忙于科举功名,舍儒家经典和辞章帖括之外,不知道还有什么别的学问。

之所以如此★★★,归根到底,就是因为传教士们在中国内地缺乏安身立命的场所和出版报刊所需要的稳定的环境。而这样的环境当时只有在实行自治的澳门才具备★。因此,对于英殖民主义者来说,随心所欲地创办报刊,对中国民众全面施加影响的一个重要的前提条件★★★,就是摆脱请政府的束缚,实行殖民统治。在当时的情况下,这个条件只有靠武力“创造★★★”★。

二是广告。广告在外报上所占的篇幅★★,少则四分之一,多则一半以上。战争以后★★,一些英文报馆还创办了广告报。广告内容多为外国商品介绍,也有金融★★★、保险、运输等方面的信息★★。

⑿ 方汉奇主编:《中国新闻事业通史》(第一卷),中国人民大学出版社★★,1992年版★,第446页。

创办《蜜蜂华报》的葡萄牙人以及后来创办《广州纪录报》★★、《中国丛报》的美国人、英国人,是按照本土模式或将本土模式中国化来经营报刊的。那么,当时欧美本土情况又如何呢?

如前所述,《蜜蜂华报》创办时的中国社会★★★,是皇权高度集中的社会,各种戒律甚为严格。与此相应,那时中国报纸的主体只能是封建官报。与宋、明两代相同,这种官报通常称邸报,内容分宫门抄、上谕、臣僚章奏三部分★★。宫门钞部分主要报道皇帝起居、大臣陛见陛辞以及礼宾祭祀等朝廷动态消息;上谕部分照发皇帝谕旨,包括任免、申诉、褒奖、赏赐等方面内容★★;臣僚奏章部分选刊折件原文★★,或只登目录,供阅读者(主要是各级政府官员)参考。

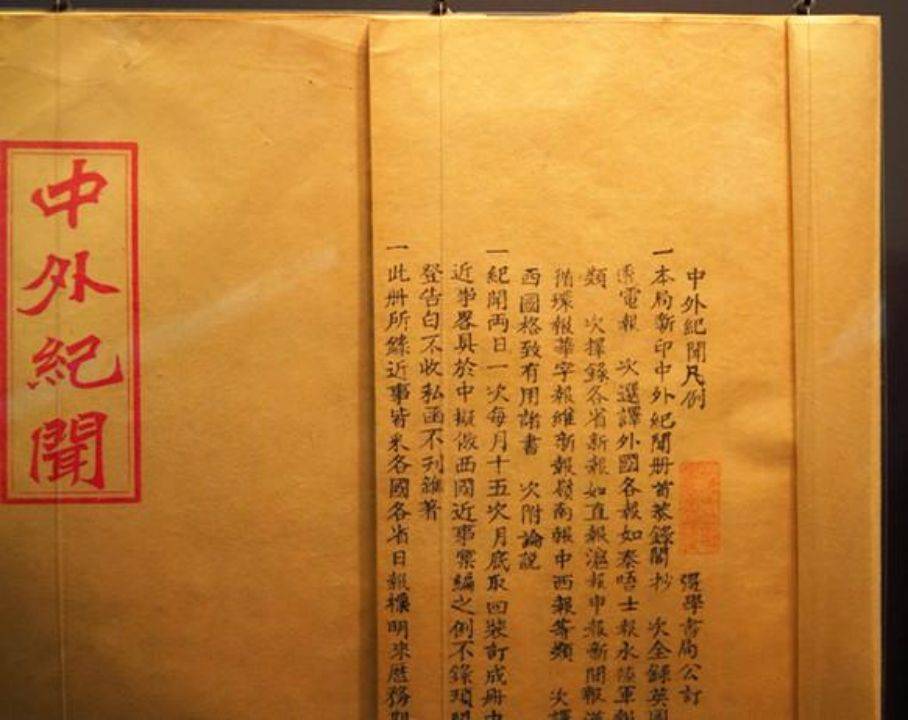

在★★★“西学知识”的冲击与影响下★★,中国知识分子开始了从传统的封闭心态向近代开放意识的转变★★★。林则徐、魏源等人最先从“天朝上国”的梦幻中警醒过来★,提出★★★“师夷长技以制夷”★、★★★“夺彼所长、益吾之短★★★”的主张★★。在他们的著作中,大量使用了外报提供的知识★★。洋务派大量引进西方应用技术★,办船政、办企业★、造枪炮、翻译书籍★★★,对中国近代化的起步产生了积极的作用。康有为、梁启超等维新派人士不但主张学习西方先进的技术、文化,更强调效法欧美的民主政治和国家制度★★,把封建自然经济演变为大机器生产的资本主义经济。他们提出的政治、经济纲领,在很大程度上受到外报西学宣传的启发。★★“1882年康到上海★★★,第一次接触到《万国公报》★★,第2年开始订阅,成为该报的热心读者。经过对的这些书刊的潜心攻读★★★,他的思想遂★★‘日新大进’利来体育官网入口。后来他在万木草堂★,又把《西国近事汇编》、《万国公报》作为弟子的自学材料”。⑿维新派的第一个机关报取名《万国公报》(后来才改为《中外纪闻》),亦可见外报对改良运动的影响★★★。而康、梁以及其后中国资产阶级知识分子所进行的旨在改变旧的政治体制的维新、和革命运动,在不同程度上共同推进了中国的政治民主和现代化进程★★★。

⒂ 陈辛仁主编:《现代中外文化交流史略》,中国书籍出版社,1997年版,第15页。返回搜狐★★★,查看更多

葡萄牙人是利用欺瞒和贿赂的手段在中国取得居留权进而取得办报权的,英国人则是用武力轰开中国的大门之后获得各种权利,包括办报权的。其进入中国的方式不同,但有一点是共同的★★★,即他们的存在本身就是对封建制度的一种突破与挑战,他们所创办的报刊更是对封建舆论的突破与挑战★★。

清朝是报禁苛繁的一个朝代,清廷对新闻出版活动的控制历来十分严格。拿官报来说,谕旨和臣僚奏章哪些应抄发,哪些不应抄发,通过何种渠道抄发,往往由皇帝作最后的决定。对民间报房出版的报纸亦有诸多限制★★。如康熙五十三年公布★★★“各省提塘除传递公文本章并奏旨科抄事外,其余一应小抄,概行禁止”;雍正六年公布“未经御览批发之本章,一概严禁★,不许刊刻传播”★★★;乾隆十一年公布“直隶、江南★、浙江等省在京提塘,将不发之事件,钞寄该督抚等★★,似此行私报密,甚为浅陋,传谕申饬★★★” ⑵等。尽管乾隆以后这方面的限禁相对缓和一些★,但是从根本上说★★,乾隆以后的封建统治者同样是不允许自己控制以外的其他任何类型的报纸刊布发行的。对外来异质文化也是如此★★。康熙、雍正年间,清政府就禁止外国传教士在中国活动,其后限制愈加严格。嘉庆十五年(1810年)前后★,清廷又颁布禁止外国人印书和传教的谕旨★★★,严申:“…… 如有洋人秘密印刷书籍,或设立传教机关★,希图惑众,及有满汉人等受洋人委派传扬其教,及改称名字,扰乱治安者,应严为防范,为首者立斩。” ⑶

中国近代新闻业的序幕由外国人首先揭开,这本身就是一个值得关注的问题。那么★,在壁垒森严的“天朝帝国”,外报这个缺口是如何打开的★★★,它又是怎样在中国这块特殊的土地上繁衍生长的,它对后来的中国报刊乃至中国社会产生了怎样的影响★?本文试图就此问题作一个探讨★。

直到英军的坚船利炮兵临城下了,道光还在问★★:“英国地方在哪里?”★★“英国到新疆有无陆路可通?”其闭塞程度由此可见一斑★★★。因此,尽管外报及其所代表的国家是在资本扩张特性的驱使下强行进入中国的★,尽管一些英文报纸的侵华主张比他们的政府更加强烈,但是★“他们所宣传的资产阶级文化思想★★,是比封建文化思想要进步得多的意识形态” ⑻★★★,因而在客观上对长期处于封建文化禁锢下的中国民众来说,具有一定的启蒙作用。

除官报之外,乾隆中期以后★,北京还出现了民间报房编印的报纸(称京报)★★,至道光年间,这类报纸仍在发行。民间报房的报纸一般没有报头,没有封面,每天一期,每期一册★★★,每册4-10页不等★★,版心部分印有“题奏事件”四个字,第一页和最后一页的空白处印有报房的堂名★★★。尽管这类报纸后来逐渐发展成为不带官方色彩的“私家报纸”,但其内容与封建官报没有太大的区别★★★,基本上是官报的翻版。

关于外报进入中国的途径,学界历来有一种看法,即作为殖民主义者的舆论工具,外报是伴随着炮舰进入中国的。事实上,外报(及其殖民者)进入中国的方式有两种,一种是武力进入★★,如后起的殖民国家英、法等★,一种是和平进入★,如早期的殖民国家葡萄牙。而葡萄牙通过和平进入所获得的包括办报权在内的一应权利,为英法等国提供了示范效应。

配合外国势力进入中国之需要利来体育官网入口,这些报刊经常刊登商业性信息,有的还开辟了金融贸易方面的专版、专栏★★★,报道中外贸易活动★,对当时东南沿海一带的经济发展产生了直接的影响(当时对华贸易被限制在东南沿海的五个通商口岸)。外报所提供的商业信息,主要有三个方面:

西方近代报刊的产生与发展★★★,是同资本主义经济、政治的发展紧密联系,交互作用,同步前进的★★。它首先兴起于资本主义的发源地欧洲和北美,在这里发展壮大,然后向其他地区扩散★★。17、18世纪,随着日报的陆续创办★★,报纸开始从一般的印刷物中分离出来,具有了自己的特征:散张★★★、两面印刷、分栏编排★★,内容有新闻、评论、广告三个主要部分★★★。到19世纪初,在先于其他国家开始工业革命的英国已经出现了面向平民大众的通俗而廉价的报纸★★★,如《每日快报》(1801年)★、《贝尔的伦敦生活和体育纪事》(1822年),到30年代,这种“廉价报纸”大量涌现。这是一种新型的资产阶级商业报纸,内容注重社会新闻、地方新闻以及各种消闲性★★、趣味性的软新闻;版面活泼★★,文字通俗★★★,可读性强;经营上完全商业化,以广告和发行费维持生存★★。

在欧美国家,近代报刊是由资产阶级创办的。而在中国★★★,当这种新型的报刊样式出现的时候★★★,资产阶级还没有产生。是这些报刊所负载的具有资产阶级性质的宣传内容,促使中国的知识分子觉醒,使之由单一的封建知识分子分化为封建知识分子和资产阶级知识分子两部分★★★。后一部分人转而成为新兴资产阶级的代表,成为封建社会的掘墓人。

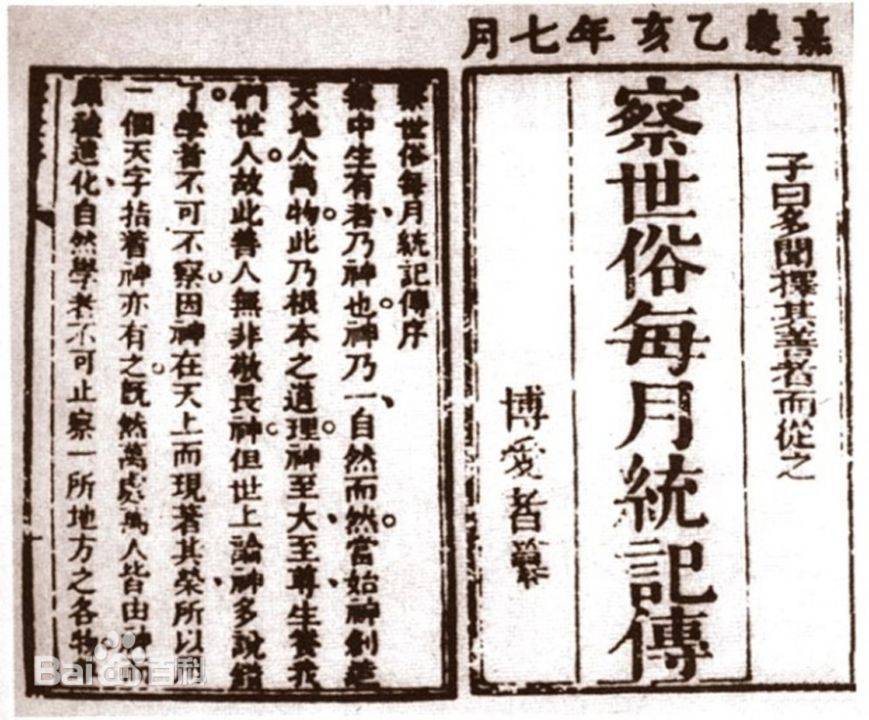

19世纪初期★,英殖民主义者在向中国扩张的道路上遇到了巨大的障碍。为了突破障碍,伦敦布道会派传教士马礼逊(Robert Morrison,1782-1834)和米怜(William Milne,1785-1822)来华活动。按照布道会的指示,二人原打算在澳门或者广州建立基督教中文出版机构★,并向内地辐射,但是由于清政府的明令禁止以及在澳葡人的竭力排斥,他们不得不暂时放弃这个打算,而将出版基地建在了马六甲,并在那里创办了以中国人为宣传对象的、以阐发基督教义为根本要务的《察世俗每月统记传》(创办于1815年8月5日,学界称其为★“第一份中文近代报刊”)。

不但如此,在外报影响下产生的资产阶级舆论,对封建专制制度形成了猛烈的冲击★,加速了具有资产阶级性质的中国社会变革的进程。在当时的中国,如果没有这个加速过程★★,仅靠自明以来萌发的资本主义萌芽自然演进的话★,中国近代化的进程恐怕要延迟许多年。也许这并不是英国殖民者预期的结果,但正如马克思所说:“行动的目的是预期的★★★,但行动产生的结果并不是预期的,或者这种结果起初似乎还和预期的目的相符合,而到了最后却完全不是预期结果★★★”★★。⑼因此可以说★★★,外国人在华创办的报刊是在特殊的历史条件下★“充当了历史的不自觉的工具”。⑽

⑸ 方汉奇主编:《中国新闻事业通史》(第一卷),中国人民大学出版社,1992年版,第241页★★★。

清代中叶以后★,中国的一些沿海城市还出现了一种单页小报★。这类小报没有报名★,没有标题,没有固定的刊期,内容往往是当地突发性的重大新闻,一事一报,公开发售。这种小报虽然突破了旧有官报的模式以及京报等垄断报业的格局,但同时也受到官方的束缚,因缺乏足够的发展空间而日渐僵化、萎缩。

⒀ 中国近代史资料丛刊《戊戌变法》第一册,神州国光社1953年版,第245页。

关于战争对中国经济的影响★,有学者指出★:“战前★★,中国的小农业和家庭手工业相结合的自给自足的经济结构★★,由于战后外国资本主义的入侵,遭到猛烈的冲击而逐渐解体★,中国经济也就逐渐被卷入世界资本主义市场的漩涡”。⒁从微观层面讲,外来资本的强行进入带有道义上的反动性,但从社会发展的宏观层面讲,封闭的小农经济向资本主义经济的转变★,又是中国迈入近代化社会的一个必要条件★。在此过程中,报外扮演了了十分重要的角色★。

由此可见★★,外报的创办者们在向中国输出他们的宗教学说、思想观念的同时★,也输出了近代报刊的知识与模式,提供了必要的物质技术条件,并培养了中国最初的报业人才★★★,为中国近代报刊的创办提供了样板★★★。而报刊――舆论工具无疑是历史发展的助推器★★,它促使中国社会由封闭走向开放★,由封建走向民主,由隔离走向融通。

不可否认的是,资产阶级报刊是资产阶级的“传教工具”(甚至是“侵略工具★”),但它们在传扬宗教的同时,也为中国人带来了新的知识和信息★,为他们打开了一扇看世界的窗口★。在此之前★★★,中国长期与世隔绝。很多王公大臣、名儒硕彦都不知中国之外还有广大的文明世界★。在清朝统治者的心目中,中国是“天朝上国★”,西方国家统统是“不知人伦”的★、“未开化”的★★“蛮夷★★”之辈★★★。事实上,19世纪初的英国早已是海上霸主和世界第一工业强国★★★,而清朝统治者对此却一无所知。

一是货价行情★★。当时各报(无论中、外文)均设有行情专版★★,广州、香港★、上海★、汉口的英文报馆还出版专门的行情报★★,提供包括、棉纱布匹等在内的货价信息。各类外报还经常载文分析市场形势★,估量中外贸易动态和趋向★★★,带有明显的市场导向性。

由于葡萄牙资产阶级革命晚于欧美★,19世纪20年代才兴起★★,因此★★★,其国内报界当时尚未进入“廉价报纸”时期,但是,在国内资产阶级革命影响下诞生的《蜜蜂华报》所具有的资产阶级性质,是毋庸置疑的。《蜜蜂华报》为小型报章,分左右两个基本栏,篇幅为4-12页。所载新闻大都冠以简短的标题,有的是地名,如“澳门”★★★、“里斯本”★★★、“伦敦”、★★★“纽约”等,表示消息的来源和所涉及的范围;有的则注明“公文”、★★★“会议记录★★★”★、“读者来信”、“国内新闻”、“国际新闻★★★”等★,以表示内容的不同类别。从形式上看★★★,《蜜蜂华报》已经完全具备了近代报纸的特征。

⑵ 参见方汉奇、张之华主编:《中国新闻事业简史》(第二版),中国人民大学出版社,1995年版,第36页。

19世纪初期,欧美大陆的资产阶级革命基本完成――英国通过资产阶级革命★★,美国通过独立战争,法国通过大革命推翻了封建主义和外来殖民统治,建立了资产阶级政权。在18世纪60年代英国工业革命的基础上,19世纪二三十年代★,一场席卷欧美大陆的工业革命的浪潮兴起。在这个浪潮中★,英国工业革命完成,使英国第一个从工厂手工业占统治地位的国家转变为大机器工业占统治地位的国家,并且使资本主义在英国取得了完全的胜利;法国、美国、德国等工业革命的开始★,则标志着大机器工业将在西方更多的国家取得统治地位,资本主义生产方式将在更多的国家得以确立。

三是航运信息。航运是中外贸易的生命线,向为外报所重视。战争前★★,广州的英文报纸就设有航运专栏,中文报纸也十分重视航运信息。战争后★★,随着新的通商口岸的开辟,报纸上的航运消息更是大量增加。

由此可见,葡萄牙人★★,之后是英国人、美国人、法国人――先是在清政府的特殊待遇之下,继而在炮舰政策的掩护下一步步占领了中国的舆论阵地。他们同时也使近代报刊这种新型的报刊样式得以推广,为中国人自办报刊的出现做了铺垫。

尽管这类信息服务于资本主义国家向中国倾销商品的需要★★★,尽管它们发生作用的范围仅限于几个通商口岸以及周围不大的地区★★★,但是它对这些地区商品经济发展的促进作用及其对中国内地自然经济的潜在影响却是毋庸置疑的★★★。

总之,在中国当时的政治、经济条件下,报纸是统治者用以维护封建治体的工具。官方的邸报固然如此,“民办的小报和京报也只能在封建统治阶级到控制下活动,不能越雷池一步★★。封建统治者绝不允许可以自由报道一切消息和自由发表一切意见的报纸存在。★★”⑸可见★,在当时的政治环境下★,像《蜜蜂华报》以及之后创办的其他外报那样“可以自由报道一切消息和自由发表一切意见”的报纸是不可能出现的,换句话说★,就历史进步性而言★★,当时中国的任何一份报纸都不能与《蜜蜂华报》等相比。

葡萄牙人是通过地理大发现开辟的海路最早来到中国的欧洲人★,并窃取澳门作为“晒货场★”。16世纪中期(明嘉靖年间)葡萄牙人来到中国时,其国势已呈现出衰微的征兆,而当时的中国却是地大物博,人口繁庶★★★,如日中天★★★。经过初次较量★,葡萄牙人自知不是中国的对手,为了保住这块来之不易的地盘,他们转而采取化干戈为玉帛的政策,对中国称臣纳贡★★,甘愿做★★“中国皇帝的顺民★★”。⑷此举深得以天朝上国自居的中国封建统治者的欢心★★,加上葡萄牙人在中国一向“奉法唯谨”,在贸易中使中国★“颇资其利”,还多次帮助朝廷“出兵御敌”★★★,他们在中国封建统治者的心目中就更加与众不同了。到了清代,在澳葡人已被视为★★“内附之夷”。正是因为有了上述种种铺垫★★,才会有葡萄牙人的在澳居留★,其自治政权才会得到认可,进而也才会有1822年的这份《蜜蜂华报》的创办。

二是提供了现成的模式。中国人开始创办报刊时,外国人在华出版中文报刊已达半个世纪之久,近代化报纸的模式和有关报刊的基本知识已为部分中国知识分子所掌握。因此,19世纪70年代★★,当他们开始自己的报刊活动时,便★★“一切均仿泰西报馆章程办理”。⒀这一时期中国人所创办的报纸与封建邸报、京报已经有了本质区别★★,它不再是本册形式而发展成为近代报型,并由内容单调、栏目不多的报纸发展成为由新闻★、言论、文艺和广告所组成的近代化报纸★★★。在西欧等国,这个过程的完成用了近一个世纪的时间★★,而在中国,近代报刊刚一出现,就具备了所有的要素。三是提供了技术支持。传教士们来到中国的同时,也带来了西方先进的印刷出版技术。凸版印刷术★、平版印刷术、凹版印刷术★,以及铅活字排版法及影印、彩印等技术的引进,新型印刷设备的使用,对中国传统印刷出版业向近代转变影响极大。

外报及其负载的西方文化的进入★★★,犹如在波澜不惊的水面上投进一块巨石,它对中国知识界的震荡与影响是巨大而深远的★★★。从内容上看★★,外报最初以传扬宗教开始★,但是随着时势的变迁★,宗教的成分逐渐减少★★,西方先进科技与文化信息逐渐增多,内容涉及天文、地理★★★、医疗、工业、农业、人文、政情、历史沿革、国际关系等各个方面。

在华葡人所享受的一般“外夷”享受不到的优待以及获得的一般★“外夷”无法获得的权利,使未能沐此“旷典”的“英夷★★★”★、“法夷★★”等垂涎三尺并耿耿于怀。从英国人始而窥视澳门,终而侵占香港的整个过程可以看出,它对中国诉诸武力,并非人们通常所说的那样,仅仅是为了“保护贸易”,而是有着更深一层的考虑的。它要仿照在澳葡人的自治模式,建立一个不受中国政府控制的、真正意义上的国中之国★,以全面享受它在国内享有的各种权利,包括政治、军事、贸易等方面的权利以及自由办报的权利。而后一种权利对他们来说同样是十分重要的。

如《东西洋考每月统记传》的创办人就曾宣称,其办报意在“润泽汉人”,使中国的“儒农工商,各有所取★★”。⑹由此可见★,这类报纸与当时中国的封建官报乃至京报★★★、小报已经有着本质区别了。关于新报(近代报纸)与中国邸报(古代报纸)的区别★,有学者做了三点归纳:其一,新报纪事★★,无所限制,“上自朝廷★★★,下及闾里,一言一行,一器一物,无论美恶精粗,备书于纸”★★★;而中国邸报,★“但谈朝廷之事,不录闾里之琐屑而已”。其二,西国新报,广泛反映民意★★,“故每遇事,可以尽情议论★,直陈无隐”★★;而中国《京报》只登皇帝谕旨,大臣奏章★★,“以见国家之意”★★★,而“民之意不达于上★”。其三,新报读者众多,遍及工农商学各界;至于邸报,“阅之者学士大夫居多,而工农商贾不预焉”。⑺从新闻传播史的角度看,上述两类报刊处在报业发展进程中两个完全不同的阶段上。古代报刊仅供宫廷或地方官吏阅读,与庶民无干,因此可称★★★“小众传播★”★,其作用无非是传达政令★,沟通统治阶级内部信息,影响十分有限。近代报纸以社会大众为读者对象,可以成批量地复制、发行,少则几千份★,多则数万份★★★、数十万份或上百万份★,因此可称★★★“大众传播”★★。与★“小众传播”不同,大众传播可以提供海量信息,可以形成舆论,而舆论的影响力是任何人不能低估的。

近代报刊的出版有赖于两个基本条件★:社会政治条件和出版发行所需要的物质技术条件。尽管早则明末清初,迟则清代中期至战争前,中国就已经具备了后一个条件,但在当时的封建统治下,出版近代报刊所需要的社会政治条件却始终不具备。

然而由于距离遥远★★★,这份报纸传入中国的数量以及对中国读者的影响十分有限,远没有达到伦敦布道会预期的目标★★。之后该会在南洋地区又连续出版了两种中文报刊《特选撮要每月记传》和《天下新闻》,情况也大抵相同。19世纪30年代以后,一些外国传教士利用清政府管理上的漏洞★★,在中国境内出版了几份中、外文报刊,如郭士立的《东西洋考每月统记传》★、马地臣的《广州记录报》等,但它们皆为“非法出版物”★,且大都随办随停★★,变动不居。

⑴ 方汉奇主编:《中国新闻事业通史》(第一卷),中国人民大学出版社,1992年版,第430页。

截至中日甲午战争前(中国人自己创办近代报刊始于此)★★★,外国人在华创办的中文报刊约有80余种★,外文报刊约有130多种。 ⑴它们形成了一股强劲的发展态势,以致中国新闻史上出现了一个独特的“外报时期”。

战争后外国人所办报刊的大量涌现,从反面印证了这一点。紧随列强炮舰★★,在不平等条约的庇护下,西方传教士接踵而至。他们以征服者的姿态在中国办学校★、办医院★★★、办教堂★★,为中国人“洗脑”★★;他们同时突破了清廷报禁,取得了在中国境内自由办报的权利★★。出版地遂由南洋一带以及广州★★、澳门转向中国沿海的许多城市,并且逐步深入到中国内地直至清朝首都北京★★。据统计,战后至1894年,中国境内出版的中文报刊约有70种,外文报刊约有80余种★★★,比战前增加了14倍★。

外国人来华传教并非始于马礼逊★★★。早在17世纪,西学东渐的先行者利玛窦就远道东来,在传教的同时从事中外文化交流活动(结交朋友、出版书籍)★★★。然而“传播西方近代文化并产生更大影响的,却是后期到中国传教的欧美基督教(新教)★★”★★。⒂此中原因多种多样,而不容忽略的一点是,马礼逊们比他们的前辈掌握了更为先进的传播工具――报刊。与书籍相比,它有多种优势:出版周期短★★;能以定期发行的特质使传播内容具有连续性和完整性★★★,从而更大程度地满足人们对信息的需求★★★。这也正是外国在华报刊能够对中国近代社会产生深远影响的原因之所在。

以往研究者大多从外报的内容出发,谈论它的作用与影响,谈论它的“积极意义”和“消极意义”。这种思维框架带有一定的局限性。在此我们不妨突破这个框架,把眼界拓展开去,从宏观角度★,从舆论与社会发展互动的层面来探讨它的作用与影响★★★。

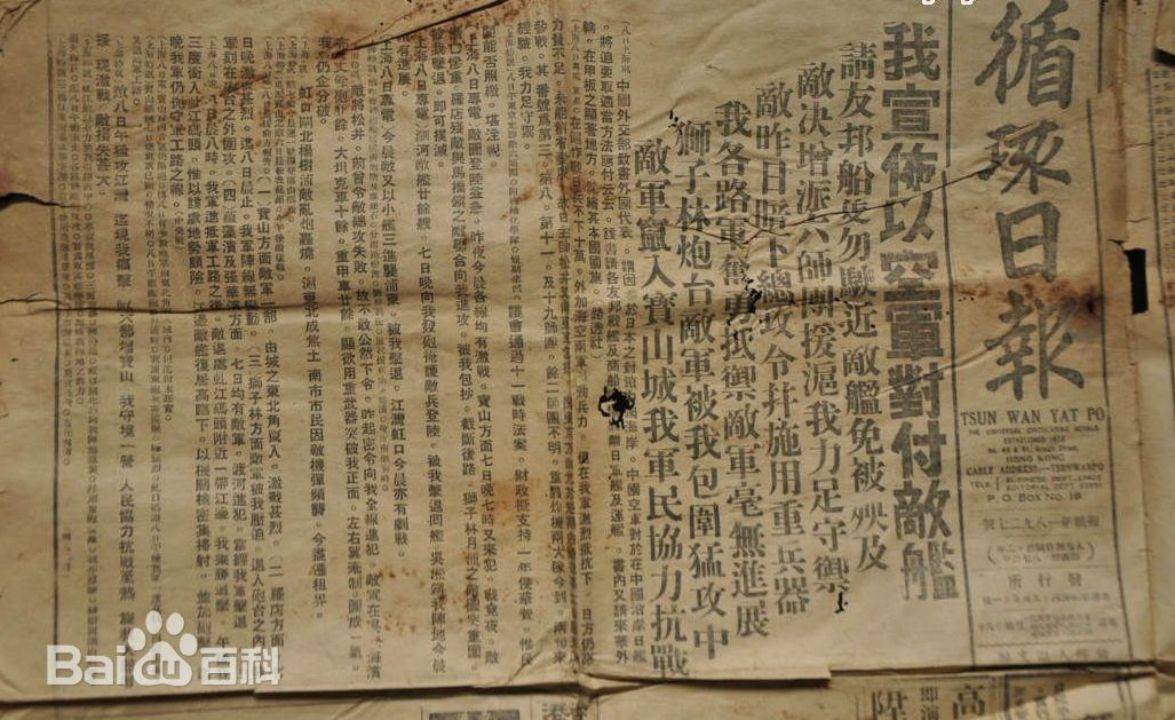

一是做了人员上的准备。早在马礼逊、米怜创办《察世俗每月统记传》的年代★★★,就有中国人参与其间(如中国刻印工人梁发)。之后外国人办的一些中文报刊,也多有中国人参与(战争后聘任中国人做主笔更成为一时风尚)★★。例如第一份中文商业报纸《香港中外新报》(1858年)早期的编辑即为中国人黄胜。黄胜是我国第一批留美学生,曾在英国人开的德臣报馆学习印刷。该报19世纪90年代转为中国人自己所有★★。此类先由中国人参与编辑,然后转而成为中国人自己报纸的还有《中外新闻七日报》(1871年)★★★、《香港华字日报》(1872年)★★★、《近事编录》(1864年)等。《循环日报》(1874年)是我国第一批自办报纸中影响最大、历史最为悠久的,它的创办者★★、我国近代著名的政论家、杰出报人王韬也曾长期在外报工作,业务上积累了相当丰富的经验。

清廷报禁如此之严,且至嘉道年间并未有所松动,那么,外报为何能够免于制裁,在“天朝境地”堂而皇之地出现?

⑻ 方汉奇主编:《中国新闻事业通史》(第一卷),中国人民大学出版社,1992年版,第444页。

在华其他外报中的外文报刊,基本上是国内报刊的翻版★★;中文报刊因有中国人参与,形式颇似中国古代报刊,但内容却全然不同。